Гибель обители

Формально монастырь был закрыт в 1918 г., а в 1919 — 1921 гг. здесь уже помещалась «колония дефективных детей», а с 1924 г. на территории обители организовали конный обоз по вывозу нечистот. Часть помещений отняли под конюшни и квартиры рабочих обоза.

Но монашеская жизнь еще теплилась здесь вплоть до ареста в 1932 г. последнего настоятеля архимандрита Иоанникия (Жаркова). Есть предположение, что именно в Спасо-Преображенской обители в 1920 г. преосвященный Иоанн рукоположил во диаконы старца Иоанна Оленевского, будущего священноисповедника.

В 1928 — 1929 гг. службы в монастырских храмах совершали архимандрит Иоаникий и иеромонахи Евфимий (Милованов) и Макарий (Матюхин), чуть позже к ним присоединились Нектарий и Сергий (Соловьев). Вероятно, они и были последними насельниками обители.

В это время основные службы шли в Спасо-Преображенской церкви, но не были отняты Вознесенская и Вифлеемская церкви, колокольня.

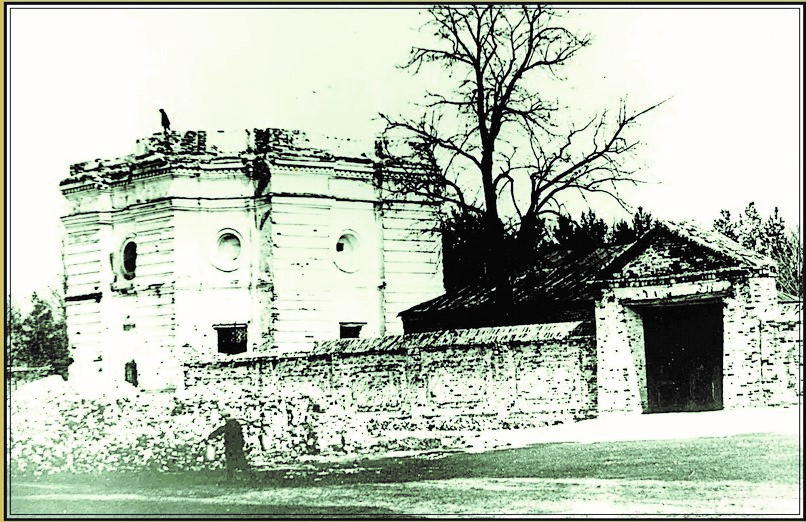

Развалины колокольни мужского монастыря

С 1927 г. вокруг монастыря разрешили частную застройку, постепенно здесь появились улицы Индустриальная, Отдельная (ранее улица Монастырская, затем Отдалённая), Полевая.

Один из монастырских храмов заняли «сушилкой» в 1929 г., другой разобрали к 1932 г., еще один в 1931 г. передали конторе «Установка» под школу по подготовке кадров. В том же 1931 г. монастырское хозяйство передали «Продуктпереработке» для огородного пригородного совхоза. Спасо-Преображенский собор закрыли в 1934 г.

В апреле 1933 г. было принято решение о ликвидации уцелевших построек для использования территории под строительство электростанции, и к маю 1934 г. площадь монастыря была освобождена — освобождена от великолепных зданий храмов — их разрушили.

Красивейший монастырский ансамбль был уничтожен.

Башня монастырской ограды незадолго до разрушения. Фотография 1950-60-х гг.

Зачистка Вознесенского кладбища

Не избежал печальной участи и Вознесенский погост. В 1925 году кладбище было официально закрыто.

В 1940 — 60-х годах все надгробия вывезли, зарыли в траншеях, использовали на поделочный камень.

Н. И. Ткач пишет:

«В 1950-е годы, когда начали вбивать сваи для фундаментов строящихся зданий, они стали проваливаться в могильные склепы.

Тогда с помощью строительной техники на месте кладбища расчистили пространство под котлован, а сохранившиеся полуистлевшие гробы вывозили неподалеку в болотистое место, оставшееся после осушения небольшого озера, находившегося близ монастырской рощи.

В остатках захоронений находили кресты, иконы, драгоценности».

Появление «Свинтреста»

Дольше всего простояли монастырская каланча и стена (параллельно ей строилась улица Индустриальная). Окончательно они были разрушены в середине 1970-х годов, когда на их месте строилось административное здание спецавтобазы.

Стена и угловая башенка Мужского монастыря.

Территорию Спасо-Преображенского монастыря постепенно заняли различные организации — автобаза МЧС, корпус Кузнецкого мебельного комбината, жилые дома.

Это место стало промзоной. Вокруг строились бараки и частные дома для рабочих и их семей. Здесь река Пенза принимала в себя речку Свинуху, пришедшую со стороны Терновки (ныне по руслу Свинухи течет Сура). Рядом организовали контору по разведению свиней.

И спустя непродолжительное время местность, на которой долгие годы стояли святые храмы, получила название «Свинтрест»…