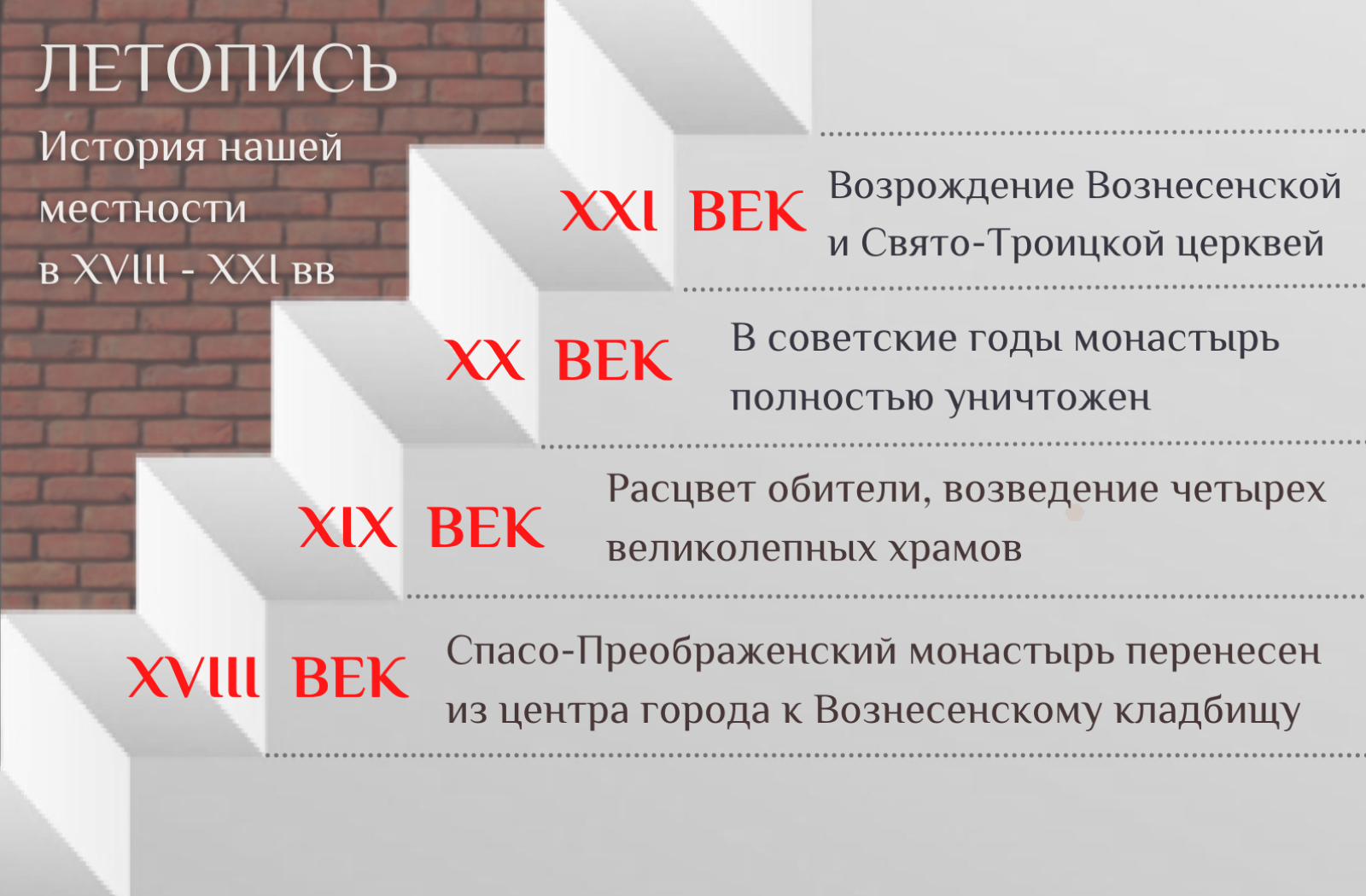

Расцвет обители

Величественный монастырский архитектурный ансамбль формировался постепенно.

Елизавета Арсеньева — бабушка Лермонтова по матери

В 1816-1817 годах, над могилой бывшего пензенского губернатора Александра Михайловича Евреинова, похороненного на монастырском кладбище в 1816 году, его жена, Александра Алексеевна, возводит Александро-Невский храм.

Александра Алексеевна Евреинова, урожденная Столыпина, была родной сестрой Елизаветы Алексеевны Арсеньевой — бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова и была на похоронах А.М. Евреинова. Возможно позже посещала могилу зятя вместе с внуком.

Повзрослев, М. Лермонтов общался с Павлом Евреиновым, своим троюродным братом.

В 1821-1828 годах возводится красивейший Спасо-Преображенский собор.

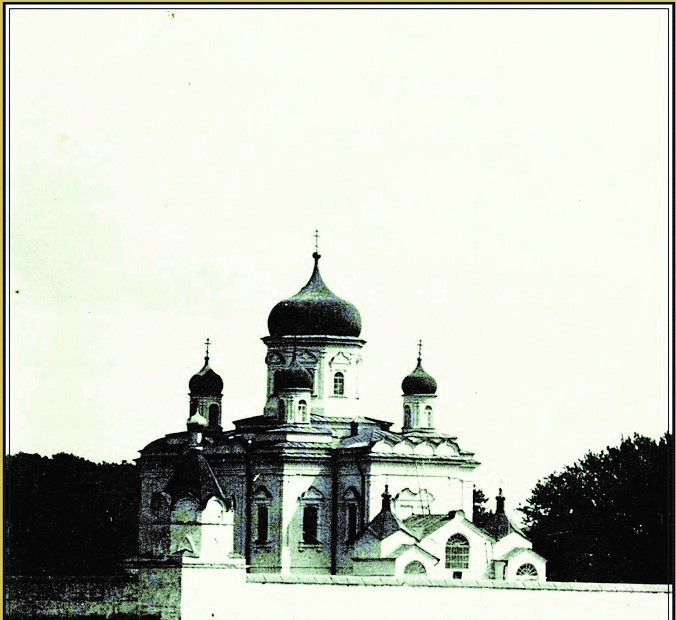

Колокольня и Спасо-Преображенский собор. Фотография Б. Цилли 1920 гг.

А в 1849 году известная пензенская благотворительница Мария Михайловна Киселева, построила над могилой мужа двухэтажный пятиглавый Свято-Троицкий храм (он же Вифлиемо-Воскресенский, Киселевский).

Пятиглавая Троицкая церковь Спасо-Преображенского монастыря. Фотография.

На верхнем этаже храма было два престола: Свято-Троицкий и во имя обновления храма Воскресения.

В нижнем этаже было три престола: освящены в 1852-1855 гг.). Главный — во имя Рождества Христова — и придельные (в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя св. благоверного великого князя Александра Невского). Каждый из трех престолов нижнего этажа составлял как бы отдельную церковь, так как средний престол со всех сторон окружали капитальные стены.

Мария Михайловна Киселёва. Портрет.

Рождественский придел неизменно привлекал богомольцев тем, что представлял собой точную копию храма Рождества в Вифлиеме.

С разрешения Св. Синода, средний престол был устроен в виде пещеры, совершенно во всем сходной с Иерусалимской-Вифлиемской, где Богослужения проходят при открытом для всех престоле.

Наверху стоял образ Рождества Христова, написанный в Вифлееме и освященный на престоле Вифлеемского храма. Эту икону прислал М.М.Киселевой митрополит Петрский (в Аравии) Мелетий.

Троицкий собор Спасо-Преображенского монастыря. Фотография.

Во время служб храм освещали 52 лампады. 16 из них находились в нише, шесть — в яслях, в которых был положен Иисус после Своего рождения. 30 лампад размещались в своде храма, вдоль и поперек его. Они были подвешены на длинных шнурах, спускались и поднимались с помощью балансира.

Выше балансира, над каждой лампадой находилась скорлупа страусового яйца, снизу и по четырем сторонам обрамленная металлом.

В Свято-Троицком храме было много икон хорошего письма в дорогих серебряных вызолоченных окладах.

Таким образом в концу XIX века на территории монастыря действовало пять храмов:

Храм Вознесения Господня 1784. Каменный, до переноса монастыря был кладбищенским.

Храм во имя св. благоверного князя Александра Невского 1816. Каменный.

Спасо-Преображенский собор 1821. Каменный, с приделом в честь Успения Божией Матери.

Храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери 1828. Каменный, с каменной колокольней.

Храм во имя Святой живоначальной Троицы (Вифлиемо-Воскресенский) 1849. Каменный, двухэтажный, пятиглавый.

Быт обители

Прочие здания монастыря состоят из каменных одноэтажных, крытых железом корпусов: двух настоятельских — летнего и зимнего, трапезного, двух братских, трех служительских и конюшни с двумя сараями.

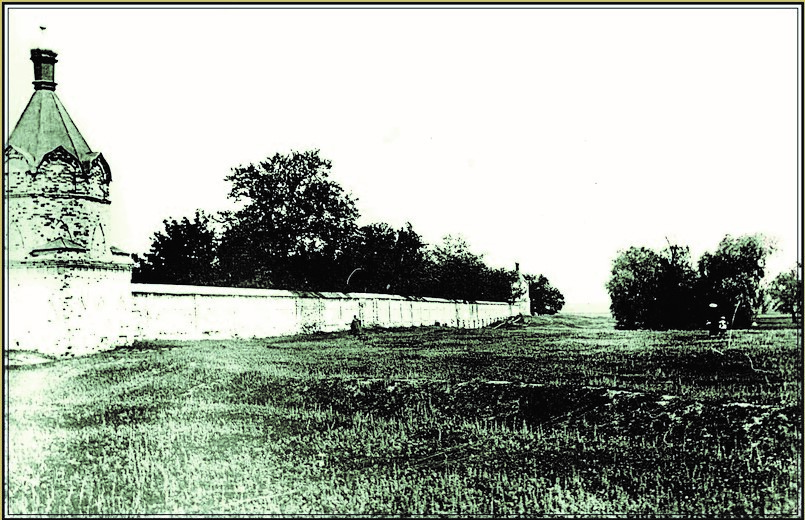

Весь монастырь обнесен каменною оградою с четырьмя по углам башнями.

Ограда и башенка монастыря

Но лучше, чем скупые факты, помогут представить себе всю красоту обители строки мемуариста.

В июне 1838 г. в ходе своей поездки по Европейской России в Пензе побывал чиновник министерства внутренних дел Михаил Павлович Жданов; позже в своих записках он оставил строки о посещении им Спасо-Преображенского монастыря и знакомстве с архимандритом Антонием.

«На лугу р. Пензы стоит монастырь, он так красив, так привлекателен своей архитектурою, чистою белизною, что невольно поедешь посмотреть его. Это Спасо-Преображенский монастырь, существующий уже лет 60. Добрый архимандрит сам водил меня в церковь, ризницу и на трапезу.

Собор, или главная церковь, отделан очень просто, на царских вратах Благовещение резное, а не живописное, что встречается очень редко; другая, зимняя церковь деревянная, в ней очень мало образов.

Около церквей несколько памятников, невеликолепных. При монастыре разводится небольшой сад».

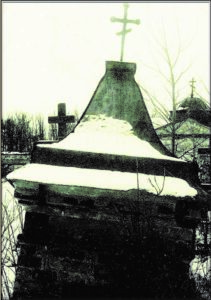

Фотография 1930-е гг.

Угодья, принадлежащие монастырю, составляли: земли пахатной — 100 дес., лесу — 75 дес. и мельница, в Городищенском уезде на р. Иванырс.

Вот что пишут о монастыре в Пензенских губернских ведомостях №117 от 02.10.1876г

«На юго-востоке от г. Пенза, в одноверстном расстоянии, находится Спасо-Преображенский мужской монастырь, расположенный на ровной луговой плоскости.

С востока к нему примыкают 2 старинные дубовые рощи, омываемые рекой Пензою; на юге, в расстоянии не более версты, видно пригородное село Терновка;

Юго-западная и западная луговые стороны замыкаются селом Кривозерьевка и слободою Инвалидною;

на северо-западе красуется г. Пенза, раскинутый на высокой гористой местности, с которой монастырь, в свою очередь, виден весь как на ладони;

с севера к монастырю примыкает водяная мукомольная мельница городского головы Похолкова со множеством различных хозяйственных красивых построек, за которыми, по другую сторону реки Пензы, виднеется кладбищенская Всесвятская церковь, утопающая в зелени дубовой рощи, а северо-западнее стоит сахарорафинадный завод, паровым свистком своим даже ночью нарушающий тишину окрестности.

Зеленая поляна, лес и полноводная от мельничной запруды река, во время лета ежедневно манит городских жителей подышать свежим воздухом, а на Вознесение, в храмовый монастырский праздник, дорога от города до монастыря представляет собой сплошную разноцветную ленту, сотканную из идущих и едущих в монастырь и обратно в город.»

Монастырь, несмотря на свое значение, местоположение и доходы, никогда не был многолюдным.

В 1723 г. здесь было 15 насельников, в 1764 г. — 7 монахов (а также здесь проживали 7 человек белого духовенства и 12 отставных военных с семьями), в середине 1850-х гг. — 25 (в т.ч. 12 собственно монахов), в 1896 г. — 26 (вт.ч. монашествующих 9), в 1907 г. — 14 (в т.ч. монашествующих 7), в 1908 г. — 24 (в т.ч. монашествующих 8).

Элитное кладбище

Монастырское кладбище считалось самым престижным некрополем в губернии.

Памятник на кладбище Пензенского мужского Спасо-Преображенского монастыря. Фотография

Указом пензенского духовного правления от 31 июля 1796 года оно предназначалось для дворянства, чиновничества, богатого купечества города, офицеров и духовенства.

Кроме того, на нем хоронили умерших прихожан Преображенской, Покровской и Введенской церквей.

Кладбище уникально — здесь сложились семейные захоронения пензенских дворянских родов.